人気のお礼の品(毎日更新! 週間ランキング)

受付終了間近のお礼の品(毎日更新! 週間ランキング)

新着自治体ピックアップ

お礼の品のご案内

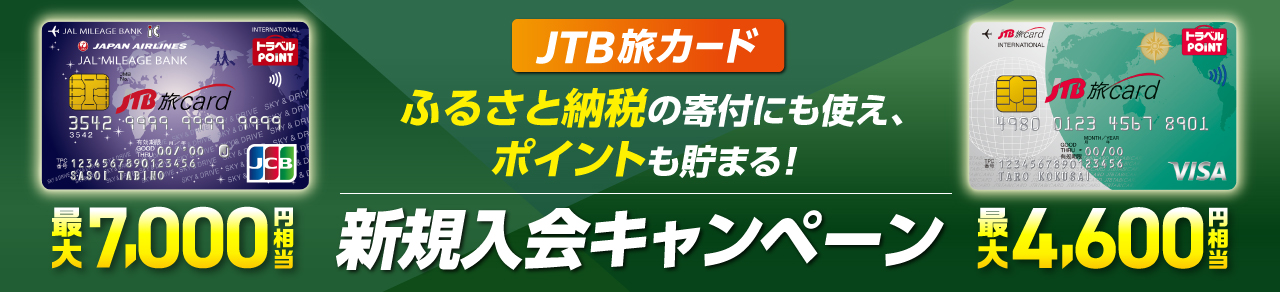

旅行(2222)

宿泊券 / パッケージ旅行 / GoToトラベル / ...

果物類(9380)

メロン / もも / ぶどう / みかん・柑橘類 / 柿・栗 / ...

魚貝類(6064)

鯛・金目鯛・のどぐろ / 鮭・サーモン / フグ / 穴子・鱧 / 干物 / ...

肉(8626)

牛肉 / 豚肉 / 鶏肉 / ハム・ソーセージ・ハンバーグ / 羊肉 / ...

米・パン(2675)

米 / 無洗米 / 玄米 / もち米・餅 / 雑穀 / ...

エビ・カニ等(707)

カニ / エビ / エビ・カニ加工品 / ...

野菜類(1448)

セット・詰合せ / じゃがいも・サツマイモ / アスパラガス・茄子 / トマト / ねぎ・玉ねぎ / ...

お酒(4832)

ビール / 日本酒 / 焼酎 / ワイン / 洋酒・リキュール類 / ...

イベントやチケット等(4315)

お食事券 / 入場券・優待券 / 温泉・サウナ・スパ利用券 / 体験チケット / 地元のお買物券 / ...

加工品等(9532)

はちみつ・砂糖 / 缶詰・瓶詰 / 惣菜・レトルト / 燻製 / 梅干・漬物・キムチ / ...

飲料類(4268)

水・ミネラルウォーター / 果汁飲料 / お茶類 / コーヒー / 紅茶 / ...

菓子(5384)

ケーキ・カステラ / 焼菓子・チョコレート / 煎餅・おかき / 饅頭・羊羹・大福 / スナック・駄菓子 / ...

麺類(1527)

うどん / そば / そうめん / ラーメン / パスタ / ...

家具・装飾品(12408)

ネックレス / イヤリング / 福祉施設製品 / 家具 / ...

美容(1901)

化粧水・乳液 / アロマ・入浴剤 / 石鹸 / その他 / ...

調味料・油(1806)

味噌 / たれ・ドレッシング・酢 / 食用油 / 塩・だし / 醤油 / ...

雑貨・日用品(26125)

食器・グラス / タオル・寝具 / 文房具・玩具 / キャラクター・ぬいぐるみ / 健康食品 / ...

ファッション(11990)

服 / 小物 / カバン / アクセサリー / 靴・スリッパ・下駄 / ...

感謝状等(39)

感謝状等 / 認定書・会員証 / 名前を刻印 / その他 / ...

地域のお礼の品(1313)

カタログ / 自治体にお任せ / 生き物 / NFTアート / ...

卵(鶏、烏骨鶏等)(199)

卵(鶏、烏骨鶏等) / 卵加工品 / ...

鍋セット(704)

寄せ鍋 / ジビエ鍋 / モツ鍋 / 水炊き / 海鮮鍋 / ...

コロナ被害事業者支援(47)

給食関連 / 観光関連(後払い式) / 外食産業関連 / 品なしコロナ対策寄付 / ...

スポーツ・アウトドア(3192)

自転車 / アウトドアグッズ / フィッシング / ゴルフグッズ / その他スポーツ / ...

民芸品・工芸品(12671)

織物・繊維品 / 木工品・竹工品 / 仏具・神具 / 金工品 / 陶磁器・漆器・ガラス / ...

電化製品(2130)

空調・季節家電 / キッチン家電 / 照明関連 / パソコン・周辺機器 / TV・オーディオ・カメラ / ...

ギフト対象商品(3804)

![HIROSHIMAアームチェア(板座)ホワイトオーク・ナチュラルホワイト[2975-31]](https://furu-po.com/s3img/thumb/goods_img/1/20648502/20250718193744/21329952.thumb.jpg)