人気のお礼の品(毎日更新! 週間ランキング)

受付終了間近のお礼の品(毎日更新! 週間ランキング)

新着自治体ピックアップ

自治体の人気ランキング(週間ランキング・件数)

自治体 週間人気ランキング

宮城県 角田市

市民力咲き誇る。角田市

安心して、いきいきと、誇らしく暮らせるまち

宮城県の南部に位置し、阿武隈川の恵みのもとに発展した角田市(かくだし)は、平安時代に建築された宮城県最古の木造建築であり重要文化財の高蔵寺阿弥陀堂と、最新の技術である宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究開発拠点があり、悠久の歴史と最新技術のコントラストが魅力のまちです。

市内でロケットエンジンの開発を行っていることから、市の真ん中に位置する台山公園にはH2ロケット実物大模型があり、その横にあるスペースタワー展望台からは市全体を展望 することができます。

古くからは米、野菜、果樹、畜産等の農業が盛んであり、平成31年4月には産直販売の拠点である「道の駅かくだ」がオープンしました。

徳島県 徳島市

豊かな自然と風土が育む食材の宝庫、徳島市!

世界にもその名を知られる、400年の歴史を持つ阿波おどりで有名な徳島市は、四国の東部に位置し、四国一の大河・吉野川をはじめ大小134本の川が流れる、人口約25万人(令和5年7月1日時点)の水都。

中心部には『眉山』をはじめ豊かな自然が残り、『阿波おどり』『人形浄瑠璃』など徳島の風土と歴史が育んだ個性的な文化や、『藍染・阿波しじら』など特色ある伝統産業、さらには世界的に注目が集まる『LED』といった地域資源にも恵まれております。

その他にも実は、すだち・さつまいも・レンコン・菜の花・足赤エビなど多種多様な農林水産物が生産される、食材の宝庫でもあるってご存知ですか…?

徳島市にゆかりがある方も、ふるさと納税を通じて興味を持っていただいた方も、お礼の品をお手に取っていただき徳島市を身近に感じてもらえると嬉しいです。

鳥取県 北栄町

私たちのまち北栄町は、鳥取県の中央部に位置する人口約14,000人の町です。

北は日本海に面し、白砂青松の景色が美しい北条砂丘が広がっており、南は大山を望む黒ぼく地帯の丘陵地があり、豊かな自然に囲まれています。

この豊かな自然環境を生かし、スイカ、ぶどう、らっきょう、長芋などさまざまな魅力ある農産物が生み出されています。

また、漫画「名探偵コナン」の作者である青山剛昌氏の出身地であり、駅構内に「名探偵コナン」の装飾が施されたコナン駅(JR由良駅)や青山氏の思い出の所蔵物や作品が展示された青山剛昌ふるさと館をはじめ、駅から青山剛昌ふるさと館までの約1.4kmを「コナン通り」と名付け、キャラクターのブロンズ像やカラーオブジェが点在するなど「名探偵コナンに会えるまち」づくりを進めています。

町を応援していただけるみなさまと一緒に持続可能なまちづくりを進めていきます。

みなさまの応援をよろしくお願いします。

福岡県 福岡市

福岡市では、「FUKUOKA NEXT」として、様々な分野で、福岡を次のステージへと飛躍させるチャレンジを行っています。

その中で、皆様からの寄付を活用し、様々な取組みを進めています。

あなたからの寄付で、福岡市はますます魅力あふれる都市に!

ぜひ、福岡市を応援してください!

宮城県 角田市

市民力咲き誇る。角田市

安心して、いきいきと、誇らしく暮らせるまち

宮城県の南部に位置し、阿武隈川の恵みのもとに発展した角田市(かくだし)は、平安時代に建築された宮城県最古の木造建築であり重要文化財の高蔵寺阿弥陀堂と、最新の技術である宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究開発拠点があり、悠久の歴史と最新技術のコントラストが魅力のまちです。

市内でロケットエンジンの開発を行っていることから、市の真ん中に位置する台山公園にはH2ロケット実物大模型があり、その横にあるスペースタワー展望台からは市全体を展望 することができます。

古くからは米、野菜、果樹、畜産等の農業が盛んであり、平成31年4月には産直販売の拠点である「道の駅かくだ」がオープンしました。

徳島県 徳島市

豊かな自然と風土が育む食材の宝庫、徳島市!

世界にもその名を知られる、400年の歴史を持つ阿波おどりで有名な徳島市は、四国の東部に位置し、四国一の大河・吉野川をはじめ大小134本の川が流れる、人口約25万人(令和5年7月1日時点)の水都。

中心部には『眉山』をはじめ豊かな自然が残り、『阿波おどり』『人形浄瑠璃』など徳島の風土と歴史が育んだ個性的な文化や、『藍染・阿波しじら』など特色ある伝統産業、さらには世界的に注目が集まる『LED』といった地域資源にも恵まれております。

その他にも実は、すだち・さつまいも・レンコン・菜の花・足赤エビなど多種多様な農林水産物が生産される、食材の宝庫でもあるってご存知ですか…?

徳島市にゆかりがある方も、ふるさと納税を通じて興味を持っていただいた方も、お礼の品をお手に取っていただき徳島市を身近に感じてもらえると嬉しいです。

鳥取県 北栄町

私たちのまち北栄町は、鳥取県の中央部に位置する人口約14,000人の町です。

北は日本海に面し、白砂青松の景色が美しい北条砂丘が広がっており、南は大山を望む黒ぼく地帯の丘陵地があり、豊かな自然に囲まれています。

この豊かな自然環境を生かし、スイカ、ぶどう、らっきょう、長芋などさまざまな魅力ある農産物が生み出されています。

また、漫画「名探偵コナン」の作者である青山剛昌氏の出身地であり、駅構内に「名探偵コナン」の装飾が施されたコナン駅(JR由良駅)や青山氏の思い出の所蔵物や作品が展示された青山剛昌ふるさと館をはじめ、駅から青山剛昌ふるさと館までの約1.4kmを「コナン通り」と名付け、キャラクターのブロンズ像やカラーオブジェが点在するなど「名探偵コナンに会えるまち」づくりを進めています。

町を応援していただけるみなさまと一緒に持続可能なまちづくりを進めていきます。

みなさまの応援をよろしくお願いします。

お礼の品のご案内

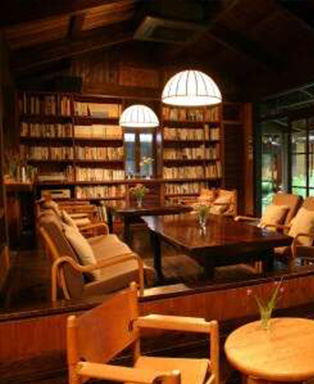

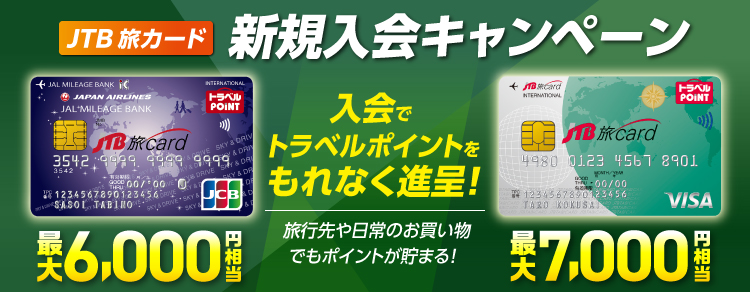

旅行(2094)

宿泊券 / パッケージ旅行 / GoToトラベル / ...

果物類(9214)

メロン / もも / ぶどう / みかん・柑橘類 / 柿・栗 / ...

魚貝類(5618)

鯛・金目鯛・のどぐろ / 鮭・サーモン / フグ / 穴子・鱧 / 干物 / ...

肉(8021)

牛肉 / 豚肉 / 鶏肉 / ハム・ソーセージ・ハンバーグ / 羊肉 / ...

米・パン(2337)

米 / 無洗米 / 玄米 / もち米・餅 / 雑穀 / ...

エビ・カニ等(644)

カニ / エビ / エビ・カニ加工品 / ...

野菜類(1391)

セット・詰合せ / じゃがいも・サツマイモ / アスパラガス・茄子 / トマト / ねぎ・玉ねぎ / ...

お酒(4723)

ビール / 日本酒 / 焼酎 / ワイン / 洋酒・リキュール類 / ...

イベントやチケット等(4040)

お食事券 / 入場券・優待券 / 温泉・サウナ・スパ利用券 / 体験チケット / 地元のお買物券 / ...

加工品等(9112)

はちみつ・砂糖 / 缶詰・瓶詰 / 惣菜・レトルト / 燻製 / 梅干・漬物・キムチ / ...

飲料類(4064)

水・ミネラルウォーター / 果汁飲料 / お茶類 / コーヒー / 紅茶 / ...

菓子(5117)

ケーキ・カステラ / 焼菓子・チョコレート / 煎餅・おかき / 饅頭・羊羹・大福 / スナック・駄菓子 / ...

麺類(1431)

うどん / そば / そうめん / ラーメン / パスタ / ...

家具・装飾品(11146)

ネックレス / イヤリング / 福祉施設製品 / 家具 / ...

美容(1769)

化粧水・乳液 / アロマ・入浴剤 / 石鹸 / その他 / ...

調味料・油(1692)

味噌 / たれ・ドレッシング・酢 / 食用油 / 塩・だし / 醤油 / ...

雑貨・日用品(25867)

食器・グラス / タオル・寝具 / 文房具・玩具 / キャラクター・ぬいぐるみ / 健康食品 / ...

ファッション(11689)

服 / 小物 / カバン / アクセサリー / 靴・スリッパ・下駄 / ...

感謝状等(37)

感謝状等 / 認定書・会員証 / 名前を刻印 / その他 / ...

地域のお礼の品(1292)

カタログ / 自治体にお任せ / 生き物 / ...

卵(鶏、烏骨鶏等)(178)

卵(鶏、烏骨鶏等) / 卵加工品 / ...

鍋セット(695)

寄せ鍋 / ジビエ鍋 / モツ鍋 / 水炊き / 海鮮鍋 / ...

コロナ被害事業者支援(49)

給食関連 / 観光関連(後払い式) / 外食産業関連 / 品なしコロナ対策寄付 / ...

スポーツ・アウトドア(2600)

自転車 / アウトドアグッズ / フィッシング / ゴルフグッズ / その他スポーツ / ...

民芸品・工芸品(12835)

織物・繊維品 / 木工品・竹工品 / 仏具・神具 / 金工品 / 陶磁器・漆器・ガラス / ...

電化製品(1832)

空調・季節家電 / キッチン家電 / 照明関連 / パソコン・周辺機器 / TV・オーディオ・カメラ / ...

ギフト対象商品(3608)